A cada novo filme, Jordan Peele vai consolidando seu lugar na grande indústria americana, do cineasta do grande espetáculo negro, do cinemão popular e político. Do autor que abraça as engrenagens hollywoodianas – do blockbuster de terror, de ficção científica – para sustentar a própria agenda crítica, social e cinematográfica. Por essas convenções que segue, e pelas referências que carrega, Peele se tornou um fenômeno pop. Com o lançamento de “Não! Não Olhe!”, como a crítica tem apontado muito bem, a trajetória do diretor tem se assemelhado com um outro (talvez ex) fenômeno do cinemão contemporâneo, que assim como Peele foi alçado ao posto de autor que corria por fora, sem se integrar totalmente à máquina, mas se utilizando dela para contar suas histórias: M. Night Shyamalan.

“Sinais”, do diretor indiano radicalizado americano, vem imediatamente à cabeça ao assistir ao novo de Peele. Na superfície, pela trama que isola uma família, desestruturada por uma tragédia, numa fazenda em meio a ataques alienígenas. OJ e Emerald, interpretados por Daniel Kaluuya e Keke Palmer, são treinadores de cavalos para produções cinematográficas que precisam tocar os negócios depois da morte do pai. Graham e Merril, respectivamente Mel Gibson e Joaquin Phoenix no filme de Shyamalan, também são dois irmãos que precisam lidar com a morte de um ente familiar. No caso, a da esposa de Graham, ex-padre que agora renega Deus por causa da tragédia que se abateu sobre sua vida. Em ambos os filmes, o enfrentamento contra seres alienígenas será o propulsor para a reestruturação familiar.

Mais profundamente, o que os dois compartilham, entre outras coisas, é uma inspiração em comum: o cinema de Steven Spielberg. Desde os anos 1970, o diretor se apropriou dos filmes B, das ficções científicas dos anos 1950 e do terror, para construir os grandes blockbusters multimilionários como “Tubarão” e “Contatos Imediatos do Terceiro Grau”. Nessa operação, percebe-se que um dos pontos centrais, pelo menos dessa fase de Spielberg, é a fascinação pelo desconhecido, pelo fora do comum. Marca registrada de vários dos filmes do diretor é o plano que mostra um personagem olhando, meio embasbacado, algo de extraordinário que está, inicialmente, fora do alcance do olhar do espectador. Normalmente, inclusive, um feixe de luz destaca os olhos do personagem, para pontuar o momento da visão de algo único. Está aí o gosto pela construção de imagens espetaculares, de uma fantasia encantadora. Independente da natureza, boa (“Contatos Imediatos…”, “E.T.”) ou má (“Tubarão”, alguns dos dinossauros de “Jurassic Park”), das criaturas, a experiência vivida é transformadora. Muito comum também é a família suburbana, problemática, que, por causa dessas experiências, pode se reestruturar.

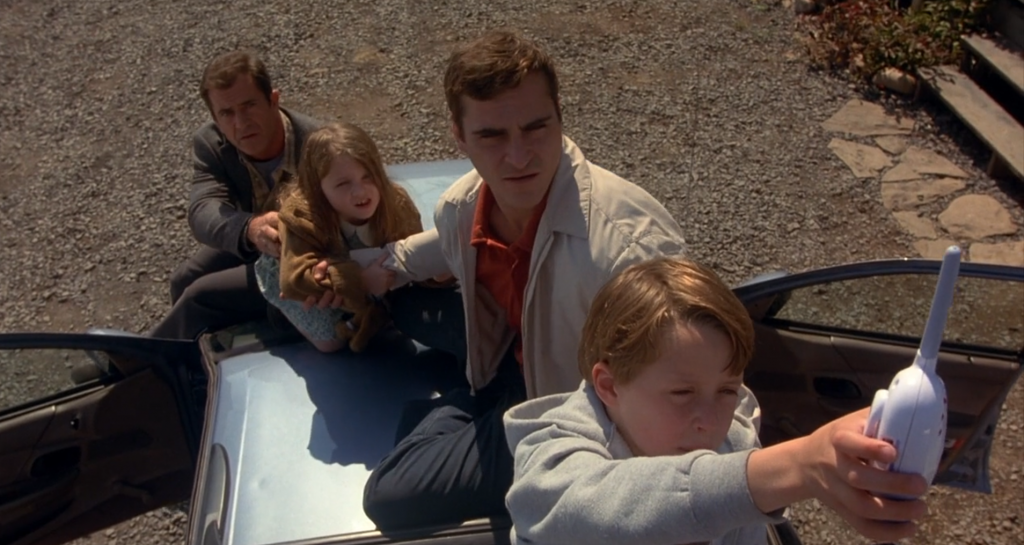

“O que é um mau milagre?”, pergunta OJ antes de contar para a irmã o que havia acabado de presenciar, um encontro com um aparente disco voador. “Existem dois grupos de pessoas: as que acreditam em coincidências e as que acreditam em milagres”, é mais ou menos o discurso de Graham para o irmão quando ambos veem pela televisão que a Terra está sendo invadida por alienígenas. “Eu acredito em milagres”, responde Merril. Então, não importa se a invasão é algo bom ou ruim. Ela servirá a um propósito. Muito spielbergianas são algumas das cenas de “Não! Não Olhe!” e “Sinais”. Por exemplo, no primeiro, aquela em que OJ vai recuperar o cavalo Lucky no parque temático, encontra a arena destruída e, logo depois, sofre um ataque da criatura extraterrestre. No segundo, a que mostra a família subindo no capô da caminhonete, cada um segurando o próximo para chegar mais alto, para ouvir os sinais dos seres através da babá eletrônica. Uma composição que remete à pintura “A Criação de Adão”, de Michelangelo, com o aparelho eletrônico substituindo o dedo em riste em encontro ao céu.

Mas, para além de apontar essas rápidas semelhanças, é importante pensar em algumas diferenças entre os dois dos autores mais interessantes do cinemão americano atual. Marcelo Hessel, crítico de cinema, escreveu em texto no Omelete sobre como ambos os cineastas usam do mistério como forma de promover os filmes e como Peele pode cair na mesma armadilha que vitimou Shyamalan, “se tornar refém da expectativa que seus mecanismos de plot twist geram sobre o público”. O plot twist – a virada na trama, a surpresa – é, no fundo, uma mudança de perspectiva. Filmes que usam desse dispositivo normalmente caminham com a convicção, por parte do espectador, que o que está sendo mostrado é objetivo, um olhar transparente sobre os acontecimentos. A virada acontece quando nos é revelado que havia um outro ponto de vista, que nos faz revisitar, mesmo que mentalmente, tudo desde o começo a partir de novas informações. O plot twist é, também, uma abertura de escopo, um reposicionamento da trama em um contexto maior. Enquanto Peele faz dessa recontextualização parte essencial da consciência crítica e social, Shyamalan a utiliza como uma explicitação da natureza da narrativa e seu papel como mestre dela.

Em “Corra”, primeiro filme dirigido por Peele, a descoberta sobre o transplante de cérebro que a família branca quer fazer com o protagonista negro reposiciona o subtexto do racismo, que antes ficava restrito às relações pessoais entre os familiares de diferentes etnias, num contexto maior sobre o progressismo branco, os privilégios de classe, etc. Mais do que uma virada da história, o plot twist serve como um mecanismo de tomada de consciência política e social. Os filmes de Peele, até aqui, são bastante minimalistas em termos de trama, já que o cineasta está muito mais interessado em sustentar diversas ideias críticas e alegorias, apoiando-se nos gêneros cinematográficos para compor e dar peso a essas ideias. Ele é mais um cineasta que pensa em imagens significativas, dentro desse contexto social e político, do que propriamente um narrador.

Já Shyamalan, com a herança hitchcockiana de controlar e dirigir o ponto de vista, cria maquinações sobre a narração de um filme. “Sinais”, que discute os milagres e o propósito de tragédias e acontecimentos aparentemente inexplicáveis da vida, não deixa de ser também sobre o propósito de seus elementos narrativos. Cada detalhe – a morte da esposa, o TOC da filha com os copos d’água, a asma do filho – existe no filme por um motivo. O plot twist, ao mesmo tempo em que diz que Deus está no controle de tudo, diz que o diretor está no controle de tudo. Para Shyamalan, o cineasta é Deus e vice-e-versa. Um outro filme que explicita essa ideia é “Vidro”, fechamento da trilogia composta por “Corpo Fechado” e “Fragmentado”.

Kevin Dunn (Bruce Willis) é um vigilante que acredita ter superforça e Dennis (James McAvoy) é um homem com múltiplas personalidades que acredita ter o poder de se transformar na Besta, uma entidade animalesca e vilanesca cujo objetivo é purificar o mundo de pessoas que nunca sofreram. Ambos são colocados em uma instituição mental para um tratamento que irá fazê-los perder a “mania de grandeza”, a crença de que são herói e vilão de uma história em quadrinhos. Enquanto isso, Vidro (Samuel L. Jackson), é a mente brilhante que arquiteta um plano para provar que ambos estão certos. Os temas mais caros a Shyamalan estão postos: o maravilhamento com histórias fantasiosas, a crença em algo para além da normalidade mundana, o poder da narração. O filme faz um comentário sobre o cinema de super-heróis, sobre a falta de imaginação desse cinema que dominou os circuitos nas últimas décadas. Não por acaso, o grande confronto final acontece em um estacionamento vazio. Aparentemente, estamos assistindo a um filme desencantado com esse cinema, que mostra uma corporação maléfica que tira a existência desses seres fantásticos.

A grande sacada é que durante todo o filme, com os protagonistas confinados, Shyamalan nos mostra a visão de câmeras de segurança. Supostamente, um olhar objetivo, distanciado, de opressão. São justamente essas filmagens, que estão presentes o tempo inteiro, mas não chamam a atenção de quem assiste, que serão usadas por Vidro para mostrar à população a possibilidade da fantasia. Mais uma vez, o mastermind, o diretor, criou um plano, um dispositivo da encenação, para mudar o contexto. Para explicitar os elementos narrativos e o prazer e o controle de contar uma história. Como um truque de mágica: enquanto olhamos para um lado, o diretor está mexendo os fios do outro.

Numa comparação direta entre os mais recentes de cada diretor, “Não! Não Olhe!” e “Tempo”, dá para traçar bem as semelhanças e diferenças. Ambos os filmes são explicitamente críticos ao próprio cinema. Peele vai comentar sobre o espetáculo e os seres que são oprimidos por ele, pela máquina cinematográfica. Shyamalan conduz um experimento: isolar um grupo de personagens numa praia onde o tempo passa muito mais rápido que o normal – um dispositivo de filme de terror – enquanto um personagem vivido por ele mesmo, Shyamalan, observa tudo com uma câmera. Os dois diretores se veem num lugar quase sádico. De um lado, na posição de tomar as rédeas de uma máquina de oprimir corpos. Do outro, o do diretor como criador de sofrimento para os personagens, em busca de uma catarse para quem assiste. Em resumo um tanto simplista: tanto Peele quanto Shyamalan acreditam e seguem os motes do cinema espetacular e popular, inclusive criticamente, mas um se vê na responsabilidade de domar a máquina para fazer surgir as imagens e protagonismos daqueles que antes ela apagava, e o outro se coloca como um grande orquestrador de dores e prazeres, da narrativa sofisticada, para reacender a ligação do ser-humano com tudo que fuja de uma existência mundana.

Não é de se surpreender que Jordan Peele e M. Night Shyamalan tenham ardorosos fãs e detratores. Sem entrar nos méritos e deméritos de cada um, o que faz deles dois grandes nomes atuais, sempre bons de acompanhar, é que, de diferentes formas, ambos estão sempre pensando criticamente seus lugares na indústria, seus trabalhos como diretores e a natureza e possibilidades do cinema.

Para mais textos do Sessão Dupla, clique aqui!

Conheça nosso canal no Youtube!